腸内環境について

腸内環境について

私たちの健康を左右する重要な役割を果たすのが「腸内環境」です。腸内には無数の細菌が生息し、その種類やバランスを保ちながら共存しています。しかし、腸内環境の乱れは、便秘や下痢といった消化器系のトラブルのみならず、肌荒れ・アレルギー反応・生活習慣病などの健康問題にも直結します。

3種類の腸内細菌

-

善玉菌

善玉菌は健康に良い影響をもたらす腸内細菌です。悪玉菌の増殖・食中毒・有害物質の生成などを防ぐ効果があります。善玉菌の存在は、正常な腸内環境の維持に欠かせません。

代表的な菌

乳酸菌・ビフィズス菌

-

悪玉菌

悪玉菌は健康に悪影響を及ぼす腸内細菌です。たんぱく質の腐敗を促進し、有害物質を生み出すことで腸内環境が悪化します。

代表的な菌

ウェルシュ菌・ブドウ球菌・大腸菌

-

日和見菌

日和見菌は、善玉菌と悪玉菌の間で揺れ動き、腸内環境に応じて行動を変えます。腸内環境が良好な場合は善玉菌として機能する一方、悪化すると悪玉菌に作用し、腸内環境のバランスを大きく左右します。

代表的な菌

バクテロイデス・大腸菌(無毒株)・連鎖球菌

腸内環境が悪化すると起こる影響

-

免疫力の低下

腸内環境の乱れは、腸管免疫にも悪影響を及ぼし、免疫力が低下します。これにより、口内炎や風邪など、さまざまな感染症を発症しやすくなり、重篤な疾患である大腸がんのリスクも高まります。

-

生活習慣病の誘発

腸内環境が悪化すると、体内の代謝機能が低下し、肥満や生活習慣病の発症に直結します。腸内細菌のバランスを整えることは、さまざまな疾患の予防につながり、全身の健康維持に貢献します。

-

便秘

便秘は腸内環境が乱れているサインです。長引く便秘は腸内細菌のバランスが崩れ、さらに便秘を悪化させる悪循環になります。悪循環を断ち切るには、腸内環境の改善が欠かせません。

-

肌荒れ

肌は体内の状態を反映する鏡のようなものです。腸内環境の悪化は、体内の毒素が血流に乗って全身を巡り、ニキビや肌荒れなどの肌トラブルを引き起こします。正常な腸内環境は、美しい肌への近道でもあります。

腸内環境に関連のある疾患について

腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスは、私たちの健康と深く関わります。善玉菌が優勢な腸内環境は、栄養素の吸収を促進し、免疫力を高め、生活習慣病のリスクを軽減してくれます。一方、悪玉菌の増殖は、便秘・肥満・糖尿病・心血管疾患などのリスクを高めるといわれております。

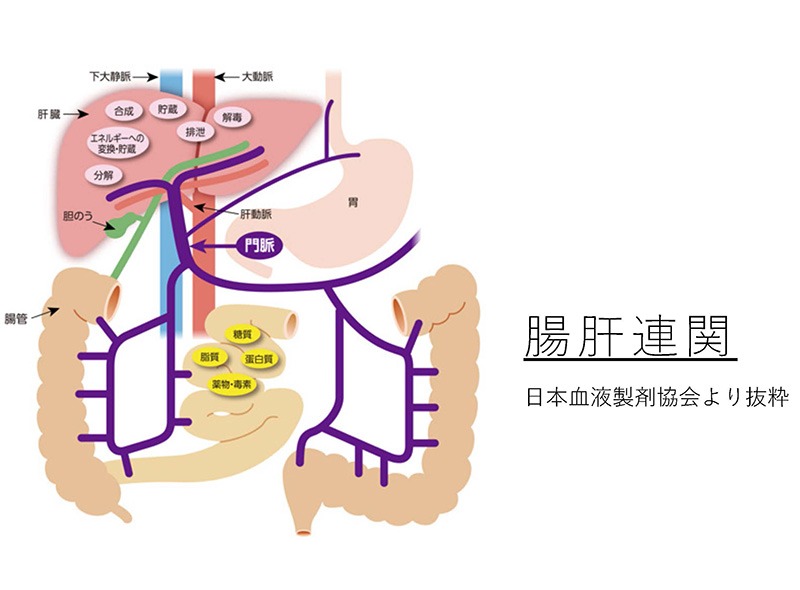

腸と肝臓の深い関係「腸肝軸(ちょうかんじく)」について

腸と肝臓は、一見離れているようで実は密接につながっています。

この関係は「腸肝軸」と呼ばれ、近年、生活習慣病や慢性肝疾患のメカニズム解明において注目を集めています。

私たちの腸内では、食べ物を分解する過程で細菌によってさまざまな物質が作られます。なかには、アンモニアやエタノール、リポ多糖(LPS)など、肝臓にとって「有害」となる成分も存在します。

これらの物質は、腸から吸収されると「門脈(もんみゃく)」という血管を通ってダイレクトに肝臓へと運ばれます。腸内環境が乱れて悪玉菌が増えると、この有害物質の量が増え、肝臓に過剰な負担をかけることになります。

その結果、脂肪肝や非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)といった病気の原因となったり、全身の代謝異常(メタボリックシンドローム)にもつながる可能性が指摘されています。

つまり、「腸を整えること」は「肝臓を守ること」にもつながる——腸と肝臓は、まさに“一心同体”ともいえる関係なのです。

腸内フローラを整えるためにできる5つのこと

腸内環境は、日々の生活習慣によって大きく左右されます。特別なサプリメントや薬に頼る前に、まずは身近なところから腸を整えていきましょう。

-

食物繊維を意識してとる

野菜・果物・海藻・豆類などに含まれる食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなって腸内環境を整えます。中でも、水溶性食物繊維(ごぼう・オクラ・アボカドなど)は便通の改善にも効果的です。

-

発酵食品を毎日の食卓に

納豆、味噌、ヨーグルト、ぬか漬けなどの発酵食品は、腸に良い菌(プロバイオティクス)を取り入れるのに効果的です。毎日少しずつ続けることが大切です。

-

適度な運動を取り入れる

ウォーキングや軽い筋トレなど、日常的に体を動かすことは、腸のぜん動運動を促進し、便秘や腸内のガス溜まりを防ぎます。

-

睡眠とストレス管理も忘れずに

「腸は第二の脳」といわれるほど、ストレスと腸内環境は密接に関係しています。十分な睡眠とリラックスできる時間を確保し、自律神経のバランスを整えることも腸の健康に欠かせません。

-

水分をしっかりとる

便秘を防ぐためにも、こまめな水分補給は大切です。冷たい飲み物よりも、常温や白湯の方が腸への刺激がやさしくおすすめです。

ご予約は、WEBにて承っております。

その他、お問い合わせ等ございましたらお電話ください。

- 受付時間

- 9:00~12:00/17:00~19:00

※月曜、木曜の14:00~16:00は、予約検査のみ - 休診日

- 水曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日